- HOME >

- 専門家による技術解説 >

- 粉体の表面改質技術

粉体の表面改質技術

2025.03.18

粉体の表面改質技術

1. 粉体表面改質の目的

1-1. 粉体の特性

粉体は、粒子相互作用でその形を保持し外力に対しても強く抵抗する点では固体的であるが、一方、容易に変形・流動するという点では流体的で、固体、流体とは独立の物質形態である。

粉体は膨大な数の粒子の相互作用によって集合特性が決まり、なおかつその適用分野は、食品、鉱業、セメント、セラミックス、化粧品、電子材料など多岐にわたるが、粉体に要求される機能としては、構成している物質そのものの力学的特性や電気・磁気的特性、化学的特性、生化学的特性など材料としての特性の他、以下にあげるような特性も重要になる。

(1)粒子の形状や粒度分布

(2)比表面積や細孔分布

(3)表面電位

(4)溶媒や媒体中での分散性や濡れ性

(5)集合体特性としての安息角,流動性,嵩密度

従って、粉体を構成している材料本来の特性を最大限に活かすためには、上記にあげたような粉体としての特性も制御する必要があるが、粉体を構成する粒子の形状や粒度(分布)以外は、粒子表面の特性が大きな影響を及ぼしている。

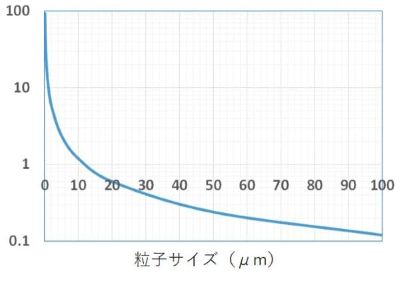

特に、粒子の大きさが小さくなるほど粒子本体のうち表面の割合が大きくなるので、表面特性の制御はますます重要になる。正六面体状の結晶分子からなる、同じく正六面体状粒子を考え、結晶子サイズが20nmと仮定して、粒子の大きさと表面に占める結晶分子の割合を計算したグラフを図1に示す。

図1. 結晶サイズを20nmと仮定したときの粒子サイズと表面に占める結晶分子の割合(%)

1-2. 表面特性の制御

表面特性の制御を行う目的として、実用上は例えば次のようなものがあげられる。

(1)溶媒中あるいはマトリックス固体中における分散性の付与又は改善

(2)粉体への親水性や親油性の付与や濡れ性の改善((1)とも関連)

(3)反応性や徐放性の制御

(4)粉体としての流動性や充填性の改善

これらの制御を行うことで、上述したように材料本来の特性を十分に発揮させることを目的とした場合や、さらに本来の特性以外に新たな機能を付与することを目的とする複合化処理などもある。

2. 粉体表面改質の手法

2-1. 表面改質のイメージ

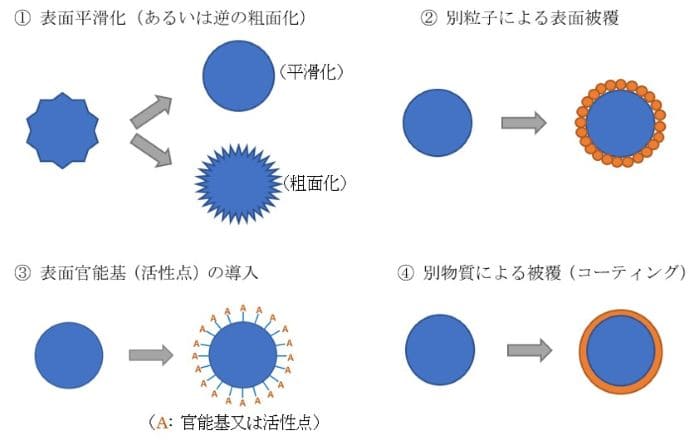

粉体表面を改質することによって、表面がどんなイメージになるかの例を図2に示す。

図2. 表面改質のイメージ

2-2. 表面改質の具体的手法

表面改質の手法としては、様々な分類の仕方が考えられる。

(1)作用メカニズムによる分類・・・物理的処理,化学的処理,物理化学的処理

(2)改質剤の種類による分類・・・・有機系改質剤,無機系改質剤

(3)改質を行う環境による分類・・・湿式処理,乾式処理

このうち、作用メカニズムによる分類をもとに、表面改質の具体的な方法と内容について表1にまとめる。

表1. 表面改質手法の分類

| 作用メカニズム | 具体的方法 | 内容 |

|---|---|---|

| 物理的処理 | PVD関連 | 真空蒸着,スパッタリング等の手法を用いた各種被膜の形成 |

| 物理吸着 | ポリマーやナノ粒子の吸着 | |

| メカニカル処理 | メカニカルな手法による粒子表面の平滑化や粗面化 | |

| 化学的処理 | プラズマ処理 | 低温プラズマを利用した表面官能基の導入 |

| CVD | 化学気相成長による薄膜形成 | |

| カップリング剤処理 | 各種カップリング剤による表面処理 | |

| 化学修飾 | 化学反応を利用した表面官能基の導入 | |

| 表面グラフト重合 | グラフト重合によるポリマー被覆 | |

| 無機処理 | 無機酸化物や窒化物等による表面処理 | |

| 加熱処理 | 加熱による表面酸化やエージングなど | |

| 紫外線照射 | 紫外線による表面化学構造の変化 | |

| 物理化学的処理 | メカノケミカル処理 | 粉砕場等のメカニカルな場における化学反応を利用した表面処理 |

2-3. 物理的表面改質とその特徴

粉体表面を物理的に処理して表面改質を行う方法の一つは、PVD(Phisical Vapour Deposition)である。これは、真空中で金属や金属酸化物などの物質を気化させて粉体表面にそれら物質のコーティング層を設ける技術であり、具体的には、真空蒸着、イオンプレーティング、スパッタリングなどの技術が含まれる。この方式は、被覆物の組成や膜厚を精密に制御できる点ではメリットがあるが、真空技術が必要でバッチ処理が基本になるため大量生産には向かない。

物理吸着とは、静電気力やファンデルワース力により、母粒子表面に他の物質(ポリマーやナノ粒子など)を吸着して被覆を行う方法である。プロセスそのものは混合を基準とするので比較的簡単だが、物質間の化学的な結合はないので、被膜そのものが不安定であり、被覆されない面が生じる可能性もある。従って、後述する化学処理や物理化学的処理の前段階のプロセスとして用いられることも多い。

メカニカル処理は、粉体にずりせん断力をかけたりして、表面を平滑化したり、逆に粗面化したりする手法である。プロセスそのものは簡単だが、ある程度の大きさの粒子でないと表面のみにずり剪断力をかけるのが難しく、全ての粒子に均一な処理をかけ制御することが難しい。

2-4. 化学的表面改質とその特徴

化学処理は、現在最も一般的に行われている表面改質手法である。特に、カップリング剤処理や界面活性剤処理、化学修飾、あるいは無機処理などが多く実用化されている。

これらは通常湿式で行われ、カップリング剤処理は、例えば母粒子表面の親水基にシランカップリング剤やチタンカップリング剤を結合させ、表面を疎水性にするといった処理が多くなされている。また、界面活性剤処理は、親水基を持つ母粒子表面を親油性にしたり、逆に親油性母粒子表面を親水性にしたりする目的でなされる。無機処理には様々な手法があるが、母粒子表面における沈殿反応や、水熱反応、ゾルゲル反応などを利用して、各種無機物の被膜を得る方法である。原材料や反応条件を制御することで、目的とする組成や被覆量の制御を行うことができる。

加熱処理は、加熱によって粒子表面に酸化層を設けたり、粉砕処理等を行った後に表面が活性化して不安定になっていたとき加熱エージングを行い、表面結晶構造の再配列を促す効果を期待する場合などに行われる。

なお、化学的表面改質を湿式で行う場合は、特に液体中での分散の問題や、排液処理の問題、あるいは乾粉化する場合は、その過程で発生する可能性のある再凝集の問題に留意する必要がある。

2-5. 物理化学的表面改質とその特徴

物理化学的表面処理としては、代表的にメカノケミカル処理があげられる。これは、機械的な作用を受ける場を言わば反応場として利用し、化学処理も同時に行う表面改質手法である。機械的な作用を受ける場としては一般的に粉砕機が用いられる。粉砕機においては、機械的なエネルギーが粉体粒子表面に集約されるので、局所的な高温や高活性化が起こり、単独の材料であっても、表面結晶構造の変化が起こり、他の材料が含まれる場合は、そのエネルギーによって化学反応が励起される。粉砕のやり方としては、一つはボールやビーズのような媒体を用いる粉砕があり、他方では気流粉砕機のような空力学的な作用を活用する粉砕もある。

これらの処理は、粉砕場を有効に活用することで、種々の有機物と無機物の分散性に優れた複合粉体を得られたりして非常に発展性のある表面改質手法である。しかし、粉砕処理と化学処理を同時に行うので、制御が難しい面もある。

3. 表面改質による効果とその評価方法

3-1. 粉体の表面改質による効果

「1-2. 表面特性の制御」においても一部記載したが、粉体の表面に各種処理を行うことで、以下に示すような様々な効果が期待でき、実際に利用されている。

(1)各種媒体への親和性あるいは濡れ性の制御

(2)各種媒体中における分散性の制御

(3)粉体の化学的安定性の制御

(4)粉体の触媒活性の制御

(5)粉体の物理特性(光学特性,熱特性,電気特性など)の制御

(6)粉体の生化学特性(生体親和性,徐放性,抗菌性など)の制御

(7)粉体の流動性や充填性の制御

大きく分けると、粉体自身の特性に関わるものと、(1)や(2)のように、他の材料と一緒に用いることを前提に、その混合系における性能を最大限に引き出すための改質に分けられる。

3-2. 表面改質による効果の評価方法

表面改質の効果として最も実用化されている、カップリング剤や界面活性剤による処理に関しては、媒体との濡れ性や親和性を評価するための手段がいくつか用いられている。

粉体を構成する粒子一つ一つを評価するのは困難なため、媒体が液体と固体の場合で、それぞれ下記のような評価方法があげられる。

【媒体が液体の場合の評価方法】

・粉体層に対する媒液の接触角

・粉体を媒液中に分散させ、粒度分布や沈降速度の測定で間接的に評価する

・表面電位を測定することで、媒体との親和性を類推する

【媒体が固体の場合の評価方法】

・実際に混合した後の分散状態を電子顕微鏡で直接観察する

・混合する過程の粘度や弾性を評価する

粉体自身の物理特性や化学特性、生化学特性に関する効果については、それらの特性本来の評価方法を用いて、表面改質の評価を確認することが出来る。例えば、光触媒において、可視光反応が可能となるような表面改質をした場合、光触媒の光活性評価法をそのまま用いて効果の有無を確認でき、他にも熱伝導性や導電性の制御を行った場合も同様である。

4. 表面改質プロセスについて

4-1. 化学的表面改質プロセス

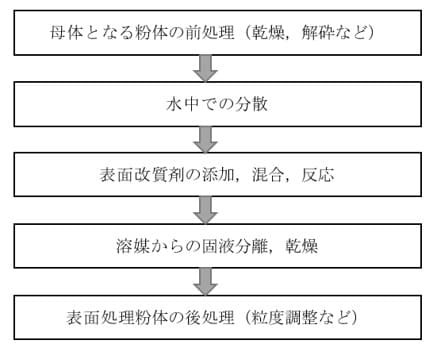

化学的表面改質プロセスは、多くの場合、水溶液を用いた湿式で行われ、フローの概略としては以下の流れで行われる(図3)。

図3. 化学的表面改質プロセス

こうした処理においては、使用する表面改質剤の種類によって操作条件なども変わってくるが、共通して重要なのは、改質剤との混合をする際に母体となる粉体粒子をいかに媒液中で良好な分散を実現することである。そのために、最適な界面活性剤の選択や、あるいは適切な分散混合プロセスの採用も重要な因子となる。

4-2. 物理化学的表面改質プロセス

前述のように、粉体の表面改質を行う場合においては、粉体を構成する粒子の分散状態をいかに良好な状態で処理するかが重要となり、それに対する一つの解が、粉砕場を利用して化学処理を行う方法である。

このうちメカノケミカル表面改質は、ボールミルやビーズミルのような媒体ミル、あるいは高速せん断ミルのような粉砕機を用いて、その内部の母体となる粉体と表面改質材を導入して処理を行う。粉砕場においては、粒子同士や粒子と材料との接触点に大きなエネルギーが集中し、そこで局所的な活性状態が発生することで化学反応が促進される。

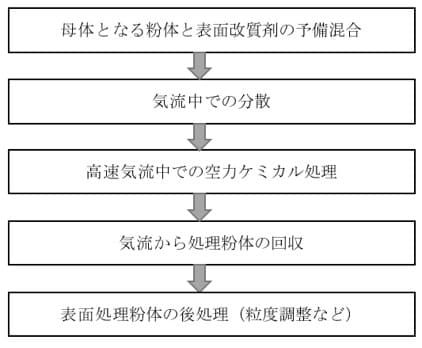

一方で、空力ケミカル表面改質とは、ジェットミルのような高速気流粉砕機中に母体となる粉体と改質剤を同時に導入し、表面改質を行う方法である。反応を促進あるいは制御する目的で、気流の温度を制御することも行われる。高速気流粉砕機は、元々サブミクロン粒子を得ることを目的とした装置なので、そのような超微粉からなる粉体の表面改質に適している。以下にフローの例を示す(図4)。

図4. 物理化学的表面改質プロセス

これらの物理化学的表面改質プロセスは、単なる表面改質に留まらず異種材料同士の複合化にも用いられることがあり、大きなポテンシャルを秘めた方法である。しかし、機械的あるいは空力的なエネルギーの付与と化学反応を同時に行わせるので、制御が難しい側面があることも留意すべきである。

株式会社英知継承では、粉体の表面改質に関して当該専門家による技術コンサルティング(技術支援・技術協力)が可能です。下記よりお気軽にお問い合わせください。

▼「粉体工学・粉体プロセス」に関連する技術解説一覧